Monthly Archives: Dezembro 2012

Raging bull-Memorable movie moments

Raging bull remains a masterpiece of cinemotagraphy,style and acting. Director martin scorsese believed it to be his last film and so he spent overtime editing it and getting every minute right. It really shows.

In this memorable moment, Jake la motta is facing his long time rival Sugar ray robinson for the title. While he begins to fight well at first, troubles in his personal life begin to haunt him and he allows sugar ray robinson to pummel him with no regard for his health or his title. The most memorable parts of this moment is Jake defiance towards the end as he mocks sugar ray for not being able to knock him down, the short sharp shots that almost represent the different punches and the pace of the fight and the imagery as the blood pours from the ropes right at the end.

Special mention should also go to both robert de niro and joe pesci who gave amazing performances, especially de niro who put on vasts amounts of weight to become the older overweight la motta towards the end of the film.

Apocalypse Now – Helicopter Attack- Kilgore

Vítor Coelho da Silva

António Ganhão

António Ganhão nasceu no Macuse, Moçambique em 1963 onde viveu até 1975, altura em que veio para Portugal. Licenciou-se em engenharia electrotécnica e tem trabalhado na área de investigação, projecto e consultoria. Publicou artigos científicos nas conferências do IEEE, Fraunhofer Institute e foi co-autor com o professor Carvalho Rodrigues de um artigo para uma conferência internacional de física.

Desempenhou funções de consultor junto da missão UNTAET em Timor e da UNESCO em Moçambique.

Concebeu e deu arranque às redes de FM da RDP África nos PALP.

Actualmente é o responsável pelas redes de emissão nacional e internacional da RTP.

Foi administrador da fundação A Casa do Ardina.

Desde sempre que desenvolveu uma paixão pela escrita que deu corpo no seu blog Em Livro e participou em acções de escrita criativa com os escritores José Couto Nogueira e Luís Carmelo.

É casado e tem duas filhas. Vive actualmente no Barreiro.

A Desilusão de Judas (Lua de Marfim) é o seu primeiro romance.

FONTE: http://pnetliteratura.pt

Portugal – Henrique Monteiro

DADOS PESSOAIS

NOME: Henrique Manuel Baptista da Costa Monteiro

LOCAL DE NASCIMENTO: Lisboa

IDADE: 54 anos (1 de Setembro de 1956)

DADOS ACADÉMICOS

Curso de História da Faculdade de Letras de Lisboa (1981)

Bolseiro da German Marshall Fund of the United States (1989)

DADOS PROFISSIONAIS

Jornalista profissional desde 1979

Redactor do «Jornal de Notícias» e «Notícias da Tarde»

Redactor de «O Jornal»

Redactor do «Expresso», onde exerceu funções de editor da Revista

e da secção Nacional

Subdirector do Expresso (1995) responsável pelo caderno Actual e pelos projectos especiais

Director do Expresso desde 2006

Publisher de Jornal Expresso, Intelligent Life, Exame e Courrier

OUTRAS ACTIVIDADES

Membro da Comissão Negociadora Sindical do Sindicato dos Jornalistas (1983-85)

Eleito para a direcção do Sindicato dos Jornalistas (1983-87)

Eleito para o Conselho Geral do Sindicato dos Jornalistas (1991-1995)

Membro do Observatório de Imprensa

Membro da Associação de Jornalistas Europeus

Membro e fundador do Clube da Esquerda Liberal

Membro e fundador do Clube Alexis de Tocqueville

OBRAS PUBLICADAS

«Cartas Abertas – Espólio do Comendador Marques de Correia»; recolha das Cartas Abertas, publicadas no EXPRESSO entre 1990 e 2000); Bertrand, 2001

«Papel Pardo»; Romance; Bertrand, 2002

«Toda uma vida»; Romance; D. Quixote, 2010

FONTE: http://pnetliteratura.pt

Portugal – Eduardo Pitta

EDUARDO PITTA nasceu em 1949. É poeta, escritor e ensaísta, crítico do jornal Público e colunista da revista LER. Desde 1968 tem colaboração dispersa por jornais e revistas literárias, de Moçambique, Portugal, Espanha, França, Brasil e Estados Unidos. Colaborou na revista Colóquio-Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian, entre 1980 e 2005. Entre 1974 e 2007 publicou oito livros de poesia, cinco volumes de ensaio, uma trilogia de contos, um romance e um diário. Os títulos mais recentes são Poesia Escolhida, 2004, Os Dias de Veneza, 2005, Intriga em Família, 2007, Cidade Proibida, 2007, e Aula de Poesia (2010). Em 2008 adaptou para crianças o clássico de Eça de Queirós O Crime do Padre Amaro. Poemas seus encontram-se traduzidos em inglês, francês, castelhano e italiano. O contoKalahari está publicado na revista inglesa Chroma. A partir de 1976 participou em congressos, seminários e festivais de poesia, em Portugal e no estrangeiro (Espanha, França, Itália e Colômbia). Tem efectuado conferências sobre escritores e, em 1998, a convite da Unesco, participou em Atenas num colóquio sobre Fernando Pessoa e Konstandinos Kavafis. Organizou para a revista francesa Arsenal um dossiê sobre literatura portuguesa, Du Portugal, Babel de Contraires, com lançamento, seguido de debate, no Salão do Livro de Paris, em 2002. Dirige actualmente a edição das obras completas de António Botto. É autor do blogue Da Literatura. Tudo sobre o autor em www.eduardopitta.com.

FONTE: http://pnetliteratura.pt

Brasil – Patrícia Melo

Patrícia Melo publicou seu primeiro romance Acqua Toffana em 1994, pela Companhia das Letras, obtendo grande reconhecimento da crítica e do público.

O Matador, seu segundo romance, publicado em 1995, também pela Companhia das Letras, firmou o lugar da autora na moderna literatura brasileira. O romance foi publicado na França (Albin Michel, 1996), Itália (Feltrinelli, 1996), Inglaterra (Bloomsbury, 1997), Espanha (Ediciones B, 1997), Holanda (Wereldbibliotek, 1997), Noruega (Aschenhoug, 1998), com excelente repercussão.

Com O Matador, Patrícia Melo foi indicada, em 1996, para o Prix Femina (um dos prêmios literários mais importantes da França) e conquistou os prêmios Deux Océans (França, 1996) e Deutscher Krimi Preis (Alemanha, 1998).

O Matador foi relacionado pela revista World Literature Today como um dos melhores romances publicados na década de 90 no Brasil.

Em 2000, a revista Time Magazine inclui-a entre os cinquenta “Latin American Leaders for the New Millenium”.

Patrícia Melo também é dramaturga, tendo adaptado A Doença da Morte de Marguerite Duras, que recebeu quatro indicações para o prêmio Mambembe (Brasil, 1987). A autora escreveu a peça Duas Mulheres e Um Cadáver, que esteve em cartaz em 2000 e 2001 no Rio de Janeiro e em São Paulo, com as atrizes Fernanda Torres e Débora Bloch nos papéis principais. A peça foi um grande sucesso de público e crítica.

Patrícia Melo também é roteirista de TV e Cinema, foi responsável pela adaptação de O Caso Morel e Bufo & Spallanzani, de Rubem Fonseca, dirigido por Flávio Tambelini e que recebeu o prêmio de melhor roteiro no festival de cinema de Miami em 2001.

Foi roteirista de O Xangô de Baker Street, de Jô Soares (com direção de Miguel Farias) eCachorro!, inspirada na obra de Nelson Rodrigues (dirigido por José Henrique Fonseca, produzido pela Conspiração Filmes).

Seu livro O Matador foi adaptado para o cinema, com o roteiro de Rubem Fonseca, direção de José Henrique Fonseca e produção da Conspiração Filmes. Murilo Benício e Claudia Abreu são protagonistas do filme, que esta em fase de montagem.

A autora publicou seu terceiro romance, Elogio da Mentira, em Maio de 1998, também pela Companhia das Letras. O livro foi editado na Inglaterra (Bloomsbury), Alemanha (Klett-Cotta), Estados Unidos (Bloomsbury / USA), Espanha (Grijalbo Mondadori), Holanda (Wereldbibliotek), França (Actes Sud), Portugal (Campo das Letras), Itália (Fanucci), Finlândia (Albert Bonniers Forlag) e China (Choice), entre outros países.

Em setembro de 2000, publicou Inferno, pela Companhia das Letras. O livro que conta a saga de um traficante de drogas, foi publicado no mundo interiro e recebeu, no Brasil, o prêmio Jabuti, na categoria de melhor romance.

Em Outubro de 2001, a revista Time publicou o artigo “The Murder Business” de sua autoria.

Seu romance Valsa Negra, que trata a questão do ciúmes, foi lançado em 2003 pela Companhia das Letras, e traduzido para diversos idiomas. Na Inglaterra, onde foi editado pela editora Bloomsburry, o livro indicado para o IMPAC Award (2005).

Em 2005, a atriz Carolina Ferraz estreou sua peça do O Rim, sob a direção de Elias Andreato, com temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo.

O romance Mundo Perdido, que traz de volta o personagem protagonista do Matador foi publicado pela Companhia das Letras em 2005 e seu último romance Jonas, o copromanta, também da Companhia das Letras, editado no ano passado, está para ser lançado em Portugal pela editora Campo das Letras. Este último foi indicado para o prêmio Telecom Portugal.

Em 2008, sua peça A Ordem do Mundo, foi encenada pela a atriz Drica de Moraes, com direção de Aderbal Filho.

Atualmente, Patrícia vive entre Brasil e Suíça, e escreve seu novo romance.

FONTE: http://pnetliteratura.pt

Modelo Anna Luiza Macedo Photographia © All rights reserved

Inle Lake – Myanmar by Hugo Macedo

A polémica entre os historiadores Manuel Loff e Rui Ramos a propósito da História de Portugal – Diogo Ramada Curto: Por um debate de ideias num panorama sem crítica

O historiador Diogo Ramada Curto, colaborador do PÚBLICO na área da História, publicou ontem este artigo onde analisa a polémica entre os historiadores Manuel Loff e Rui Ramos a propósito da História de Portugal

O debate em torno da História de Portugal coordenada por Rui Ramos ganhou foros de tema relevante em muitos círculos de opinião. Trata-se de uma obra que merece ser discutida pelas suas interpretações e pelo que representa de esforço de síntese. Num panorama cultural avesso a críticas ou onde estas facilmente derrapam no comentário truncado e numa guerra de bandeiras, discutir a obra em causa é um sinal de respeito pelo trabalho desenvolvido pelos seus autores.

A este respeito, António Barreto relembrou há dias o que dissera em 2009, quando apresentou na Sociedade de Geografia o livro coordenado por Rui Ramos: “Os regimes políticos modernos e contemporâneos, de Pombal à Democracia, passando pelos Liberais, pelos Miguelistas, pela República e pelo Salazarismo, eram finalmente tratados com igual serenidade académica, sem ajustes de contas” (PÚBLICO, 3-9-2012). A “serenidade académica” equivale, no entender de Barreto, a uma “normalização” sobretudo do século XX, “marcado por rupturas e exibindo feridas profundas”. Ou, numa outra formulação: tanto a 1.ª República como o Estado Novo estiveram “mais do que qualquer outro período, submetidos à tenaz de ferro das crenças religiosas e ideológicas e ao ferrete das tribos”, e a História em causa ajudaria “os portugueses a libertarem-se de fantasmas”. Em suma, “serenidade académica” e “normalização” contrariam os usos ideológicos a cargo de tribos, correspondendo estas às “várias formas de “nacionalismo” e “marxismo”” que dominaram “a disciplina durante décadas”.

Não duvido das boas intenções de Rui Ramos, sublinhadas por António Barreto, em relação a projectos académicos de escrever a História de Portugal – com rigor, objectividade e cientificidade. Mas qualquer historiador ou cientista social sabe o difícil que é fazer História que esteja fora das lutas do nosso tempo e que não seja enviesada ideologicamente. Se a objectividade no fazer da História não existe por decreto, pouco ou nada adiantam as declarações de princípio relativas à autoridade dos historiadores universitários. É claro que, enquanto cidadãos, mais ou menos comprometidos politicamente, estes têm todo o direito de exprimir as suas opiniões políticas, mas não poderão fazê-lo em nome das famigeradas lições da História. De igual modo, tanto os historiadores de profissão como os leitores informados sabem que análises, narrativas, argumentos e instrumentos de prova expostos em livros de História se encontram sujeitos a verificação. A ponto de se considerar “normal” debater ideias e interpretações de livros de História. E nenhum historiador académico se pode considerar fora desse processo “normal” de debate e verificação analítica.

Manuel Loff, cujo posicionamento político à esquerda é conhecido, criticou Rui Ramos por este último ter pretendido branquear o Estado Novo enquanto regime ditatorial. Rui Ramos, alinhado com uma direita liberal, respondeu-lhe com indiscutível “serenidade académica”. Desmontou-lhe a argumentação e provou até que ponto as suas frases ou ideias tinham sido deturpadas e descontextualizadas. Desde então, multiplicaram-se no PÚBLICO os apoios a Rui Ramos da parte de António Araújo, Filomena Mónica, José Manuel Fernandes, João Carlos Espada, António Barreto e Pedro Lomba. Entretanto, Manuel Loff respondeu como pôde, mas sem conseguir desfazer a ideia que tinha alterado o sentido das palavras de Rui Ramos.

A ideia geral com que se fica deste debate – cujo sentido escapa já ao dos seus dois protagonistas, tendo atingido proporções significativas numa esfera pública – é a de que uma elite mais conservadora, constituída por académicos e conhecidos jornalistas, veio a terreiro para defender Rui Ramos. Enquanto as posições de esquerda de Loff, talvez por terem surgido associadas a uma precipitação argumentativa, recolheram poucos apoios (entre os quais se conta o de Fernando Rosas), sem sequer suscitar uma reacção dos circuitos da blogosfera ligados a grupos de investigadores mais jovens e progressistas. Este debate, aliás, não tem merecido a intervenção pública de muitos especialistas do século XX, alguns com notáveis diferenças na interpretação dos seus principais acontecimentos e processos, em relação a Rui Ramos e a Manuel Loff. O que em si diz muito acerca do medo existente em criticar e tomar uma posição que esteja para além de uma mera guerra de bandeiras à esquerda ou à direita.

Ora, a politização em que este mesmo debate corre o risco de se encerrar merece ser recentrada, a bem de uma dimensão analítica. É que o debate em curso sobre aHistória de Portugal de Rui Ramos, desde que reconduzido aos aspectos mais propriamente analíticos, afigura-se extremamente profícuo. A partir de um caso concreto, será possível exemplificar como proceder em relação a outras partes da obra.

O rigor com que se pretende tratar o fim do período colonial, desde o início da guerra até à descolonização, traduz-se no tratamento objectivo de uma série de factores: demográficos, económicos, sociais, políticos, ideológicos e culturais. O equilíbrio deste travejamento, com que se ensaiam explicações de carácter global e se lançam hipóteses explicativas, é extensivo ao conjunto da obra. Corresponde, aliás, a um dos aspectos mais atractivos desta História de Portugal, que foge a modas e a ortodoxias de vulgata: guiada por problemas, aos quais pretende responder através da consideração de uma pluralidade de factores, atenta a uma pluralidade de ritmos de mudança temporal e preocupada em revelar os seus próprios instrumentos de prova. Mas onde melhor se descobre a sensibilidade de Ramos -tal como, noutras partes da obra, de Bernardo Vasconcelos e Sousa e Nuno Gonçalo Monteiro – é na tentativa de tratar conjuntamente as auto-representações da época e os factores de carácter mais estrutural que caracterizam cada período. Claro que o reconhecimento destes aspectos positivos de conjunto não impede a formulação de críticas e a discussão, insista-se, em termos analíticos da obra em causa. Pelo contrário, o exercício da crítica é, em si mesmo, um acto de respeito pelo trabalho de síntese desenvolvido pelos autores.

Rui Ramos sintetiza do seguinte modo o que se passou com a guerra em África: “Obscura e pouco mortífera”. Obscura, porque não comparável às guerras do Vietname, do Médio Oriente ou à Guerra Civil da Nigéria. Pouco mortífera, uma vez que, em 1961, com 40.000 soldados foi possível conter “a insurreição com uns escassos 167 mortos” e, ao longo dos anos de guerra, o número de mortos em combate nunca excedeu os 3 por mil soldados (em comparação com o Vietname, que rondou os 15 por mil). Este dado é, aliás, considerado de tal modo importante que “determinou tudo”, pois teria levado “os americanos que em 1961 pareciam decididos a expulsar Portugal de África” a rever a sua política. Porém, há um outro dado, contabilizado mais adiante, que importa reter: o número de mortos do “inimigo” foi vinte vezes superior. Frente a esta desproporção, como se poderá analiticamente argumentar – numa História que se pretende arredada de uma perspectiva nacionalista – que a guerra foi pouco mortífera? Por que razão, numa análise pejada de comparações, esta desproporção não fica sujeita à mesma verificação? Tudo isto para não falar da necessidade de se reflectir sobre os usos e sentidos destes exercícios comparativos.

Ligadas ao argumento de que a guerra foi “pouco mortífera” encontram-se duas outras ideias, apresentadas em conexão: “O aumento da população portuguesa em África prova o reduzido impacto das guerrilhas”. Mas como se poderá argumentar que as guerrilhas não tiveram impacto, quando se referiu contraditoriamente, na página anterior, “o realojamento da população em “aldeamentos estratégicos”, a fim de a subtrair à influência da guerrilha”? E, note-se bem, é o próprio autor quem reconhece não se ter tratado de um movimento populacional menor, pois “as novas aldeias abrangeram um milhão de pessoas em Angola e outras tantas em Moçambique”. Frente a estes dados, não valeria a pena perceber melhor o que eram estes “aldeamentos estratégicos”, resultado de migrações forçadas causadas quer pela guerra, quer pela atracção das grandes cidades, já envolvidas em lógicas de modernização? Seriam essas aldeias campos de trabalho? Seriam locais de recrutamento de contingentes de mão-de-obra móvel? A este respeito, por que razão está ausente, da série de factores em consideração acerca da guerra colonial, o trabalho forçado ou a questão dos contratados? E a questão racial, a começar pelo papel dos “calcinhas” (africanos considerados aculturados), por que razão não suscita nenhum comentário?

Quanto ao aumento da população portuguesa em África, enquanto indicador do “reduzido impacto das guerrilhas” e da guerra em geral, os números citados não o confirmam, pelo menos em relação a Angola e Moçambique: entre 1945 e 1960, a população branca quase quadruplicou; enquanto nos quinze anos seguintes, de 1960 a 1974, apenas duplicou. Frente a este abrandamento da colonização, como se poderá argumentar que a guerra pouco interferiu no processo de colonização branca?

A caracterização das tácticas adoptadas pelo Exército português é feita a partir de três grandes linhas: primeiro, seguindo os manuais de contraguerrilha, o Exército privilegiou as pequenas unidades de infantaria ligeira que procuraram “africanizar a guerra”; segundo, o Exército “tentou obter a simpatia da população, contribuindo para a melhoria do seu nível de “bem-estar””; terceiro, na ausência de recursos financeiros – apesar de não se deixar de reconhecer o peso da defesa nas despesas públicas, que chegou a ser em 1969 de 46% – Salazar sempre procurou “”baratear a guerra””. Tais linhas de análise correspondem a uma espécie de discurso oficial da época sobre a guerra. Onde cabem, neste âmbito, o uso do napalm, as políticas de aterrorização das populações, incluindo nelas o corte ritual de cabeças (uma técnica porventura de acordo com os baixos custos que se pretendiam, que mimetizava supostos rituais africanos?), e a coordenação entre a acção da PIDE (referida apenas por ter contado com a colaboração de informadores junto da direcção do PAIGC) e a acção psicológica?

Se para Ramos a guerra de África foi um assunto internacionalmente “obscuro”, uma tal irrelevância – ilustrada a partir das palavras de um diplomata norte-americano – não terá deixado de pesar no delinear de políticas coloniais. Assim, “a descolonização foi em Portugal, tal como a abolição da escravatura no séc. XIX, sobretudo uma questão de pressão externa”. Pode-se concluir que, pelo menos internamente, a irrelevância internacional da guerra deu lugar a uma enorme relevância… E considerar que guerras coloniais envolvendo Estados europeus, da dimensão de Portugal, puderam ser irrelevantes internacionalmente, mas desencadear formas decisivas de pressão externa, é uma contradição.

As questões aqui colocadas prendem-se com a verificação analítica da obra de Ramos. Se, por um lado, correspondem ao trabalho de “normalização”, conduzido com a citada “serenidade académica”, por outro lado revelam a natureza precária e experimental que deve ser associada a qualquer investigação histórica. Sobretudo nas obras de síntese – que têm de ser feitas a partir de trabalhos de segunda-mão, muitas vezes sem a consulta de fontes primárias, longe dos arquivos, mas com a ambição de lançar explicações de conjunto – é o carácter não definitivo de muitas interpretações que acaba por predominar.

Ramos, tal como Nuno Monteiro e Bernardo Vasconcelos e Sousa, co-autores daHistória de Portugal, profissionais extremamente competentes do mesmo ofício, com trajectórias e posições políticas bem diferentes, sabem bem que as suas análises estão sujeitas a verificação. Estou plenamente convencido que nenhum deles teme tais procedimentos, pois eles próprios fazem o mesmo escrutínio com o trabalho de outros historiadores. Interrogar analiticamente as suas interpretações, mesmo só numa escala parcial, é apenas um contributo ao progresso da História. Por todas estas razões, os termos equívocos em que o debate foi lançado por Manuel Loff, donde não está ausente a deturpação pura e simples do sentido da obra de Rui Ramos, não servem uma tal causa.

FONTE: http://aventar.eu/2012/09/09/diogo-ramada-curto-por-um-debate-de-ideias-num-panorama-sem-critica/#more-1167202

Clarice

“Sou o que se chama de pessoa impulsiva. Como descrever? Acho que assim: vem-me uma idéia ou um sentimento e eu, em vez de refletir sobre o que me veio, ajo quase que imediatamente. O resultado tem sido meio a meio: às vezes acontece que agi sob uma intuição dessas que não falham, às vezes erro completamente, o que prova que não se tratava de intuição, mas de simples infantilidade.

Trata-se de saber se devo prosseguir nos meus impulsos. E até que ponto posso controlá-los. […] Deverei continuar a acertar e a errar, aceitando os resultados resignadamente? Ou devo lutar e tornar-me uma pessoa mais adulta? E também tenho medo de tornar-me adulta demais: eu perderia um dos prazeres do que é um jogo infantil, do que tantas vezes é uma alegria pura. Vou pensar no assunto. E certamente o resultado ainda virá sob a forma de um impulso. Não sou madura bastante ainda. Ou nunca serei.”

“Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum: é uma lucidez vazia, como explicar? assim como um cálculo matemático perfeito do qual, no entanto, não se precise. Estou por assim dizer vendo claramente o vazio. E nem entendo aquilo que entendo: pois estou infinitamente maior do que eu mesma, e não me alcanço. Além do quê: que faço dessa lucidez? Sei também que esta minha lucidez pode-se tornar o inferno humano — já me aconteceu antes. Pois sei que — em termos de nossa diária e permanente acomodação resignada à irrealidade — essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me a de novo consistir dos modos possíveis. Eu consisto, eu consisto, amém.”.

————–

“Um nome para o que eu sou, importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser.

O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso desde pequena eu quis. Por que foi o destino me levando a escrever o que já escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha? Em pequena, minha família por brincadeira chamava-me de ‘a protetora dos animais’. Porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la.

[…] No entanto, o que terminei sendo, e tão cedo? Terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima.

É pouco, é muito pouco.”

—————–

“Outra coisa que não parece ser entendida pelos outros é quando me chamam de intelectual e eu digo que não sou. De novo, não se trata de modéstia e sim de uma realidade que nem de longe me fere. Ser intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço: uso é a intuição, o instinto. Ser intelectual é também ter cultura, e eu sou tão má leitora que agora já sem pudor, digo que não tenho mesmo cultura. Nem sequer li as obras importantes da humanidade.

[…] Literata também não sou porque não tornei o fato de escrever livros ‘uma profissão’, nem uma ‘carreira’. Escrevi-os só quando espontaneamente me vieram, e só quando eu realmente quis. Sou uma amadora?

O que sou então? Sou uma pessoa que tem um coração que por vezes percebe, sou uma pessoa que pretendeu pôr em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável. Sobretudo uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima quando consegue em uma frase dizer alguma coisa sobre a vida humana ou animal.”

—————–

“Sou tão misteriosa que não me entendo.”

————–

“Através de meus graves erros — que um dia eu talvez os possa mencionar sem me vangloriar deles — é que cheguei a poder amar. Até esta glorificação: eu amo o Nada. A consciência de minha permanente queda me leva ao amor do Nada. E desta queda é que começo a fazer minha vida. Com pedras ruins levanto o horror, e com horror eu amo. Não sei o que fazer de mim, já nascida, senão isto: Tu, Deus, que eu amo como quem cai no nada.”

——————-

“Quando comecei a escrever, que desejava eu atingir? Queria escrever alguma coisa que fosse tranqüila e sem modas, alguma coisa como a lembrança de um alto monumento que parece mais alto porque é lembrança. Mas queria, de passagem, ter realmente tocado no monumento. Sinceramente não sei o que simbolizava para mim a palavra monumento. E terminei escrevendo coisas inteiramente diferentes.”

“Não sei mais escrever, perdi o jeito. Mas já vi muita coisa no mundo. Uma delas, e não das menos dolorosas, é ter visto bocas se abrirem para dizer ou talvez apenas balbuciar, e simplesmente não conseguirem. Então eu quereria às vezes dizer o que elas não puderam falar. Não sei mais escrever, porém o fato literário tornou-se aos poucos tão desimportante para mim que não saber escrever talvez seja exatamente o que me salvará da literatura.

O que é que se tornou importante para mim? No entanto, o que quer que seja, é através da literatura que poderá talvez se manifestar.”

“Até hoje eu por assim dizer não sabia que se pode não escrever. Gradualmente, gradualmente até que de repente a descoberta tímida: quem sabe, também eu já poderia não escrever. Como é infinitamente mais ambicioso. É quase inalcançável”.

———

“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca […].”

——

“Eu disse a uma amiga:

— A vida sempre superexigiu de mim.

Ela disse:

— Mas lembre-se de que você também superexige da vida.

Sim.”

—–

“Uma vez eu irei. Uma vez irei sozinha, sem minha alma dessa vez. O espírito, eu o terei entregue à família e aos amigos com recomendações. Não será difícil cuidar dele, exige pouco, às vezes se alimenta com jornais mesmo. Não será difícil levá-lo ao cinema, quando se vai. Minha alma eu a deixarei, qualquer animal a abrigará: serão férias em outra paisagem, olhando através de qualquer janela dita da alma, qualquer janela de olhos de gato ou de cão. De tigre, eu preferiria. Meu corpo, esse serei obrigada a levar. Mas dir-lhe-ei antes: vem comigo, como única valise, segue-me como um cão. E irei à frente, sozinha, finalmente cega para os erros do mundo, até que talvez encontre no ar algum bólide que me rebente. Não é a violência que eu procuro, mas uma força ainda não classificada mas que nem por isso deixará de existir no mínimo silêncio que se locomove. Nesse instante há muito que o sangue já terá desaparecido. Não sei como explicar que, sem alma, sem espírito, e um corpo morto — serei ainda eu, horrivelmente esperta. Mas dois e dois são quatro e isso é o contrário de uma solução, é beco sem saída, puro problema enrodilhado em si. Para voltar de ‘dois e dois são quatro’ é preciso voltar, fingir saudade, encontrar o espírito entregue aos amigos, e dizer: como você engordou! Satisfeita até o gargalo pelos seres que mais amo. Estou morrendo meu espírito, sinto isso, sinto…”

Textos extraídos do livro Aprendendo a viver, Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2004.

FONTE: http://vaocombate.blogs.sapo.pt/441529.html

Obras completas de Florbela Espanca

A Editorial Estampa Lança em breve o segundo volume das obras completas de Florbela Espanca, numa edição que acredito virá a ser conhecida como a grande referência no domínio dos estudos florbelianos.

Trata-se de uma colecção que reproduz, título a título, as diversas obras de Florbela, tal como elas foram publicadas no tempo da autora. Acresce a que há neste volumes uma enorme preocupação com a fixação do texto e a sua revisão muito minuciosa.

Para além disso, cada um dos volumes é acompanhado por estudos desenvolvidos por um certo número de especialistas portugueses e brasileiros que o contextualizam devidamente e que lhe dão uma dimensão didáctica muito particular.

Os organizadores e responsáveis por esta edição das obras de Florbela são os professores e investigadores Cláudia Pazos Alonso e Fabio Mário da Silva.

Manuel Brito in PNETliteratura

FONTE: http://pnetliteratura.pt/cronica.asp?id=5394

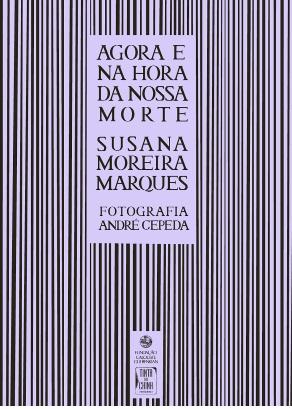

Agora e na Hora da Nossa Morte por Susana Moreira Marques

Agora e na Hora da Nossa Morte

Autora: Susana Moreira Marques

Editora: Tinta da China/Fundação Calouste Gulbenkian

N.º de páginas: 166

ISBN: 978-989-671-134-4

Ano de publicação: 2012

Acontecimento raríssimo: um livro capaz de criar a sua própria forma, inventando de caminho um novo género literário (ou perto disso). A jornalista Susana Moreira Marques acompanhou, entre Junho e Outubro de 2011, o trabalho de uma equipa de cuidados paliativos no Planalto Mirandês, em Trás-os-Montes. Apoiados pela Fundação Gulbenkian, uma médica, enfermeiros e outros profissionais de saúde andaram de aldeia em aldeia, ajudando dezenas de doentes «a passar o final de vida com o maior conforto possível, e a morrer, acompanhados, em casa». O que SMM narra são as histórias desses pacientes e o impacto avassalador das doenças terminais no espaço da intimidade familiar. A violência da morte próxima, pairando em círculo como as águias sobre as escarpas do rio. A partir deste material – dias inteiros de observação directa, horas e horas de conversas gravadas – a jornalista podia ter feito um conjunto de reportagens fortes, mas decerto semelhantes a outras que já vimos e lemos sobre o tema. Felizmente, preferiu fazer outra coisa. Aqui as pessoas guardam o seu nome mas não têm apelido. Quando aparecem, em poses hirtas, nas fotografias de André Cepeda (guardadas para o final do volume), nunca são identificadas. Não há legendas, nem nada que situe as imagens. A explicação é simples: João, Maria, Paula, Sara e Elisa são seres humanos reais, com sofrimentos reais, mas também personagens que se elevam acima das suas circunstâncias e adquirem uma densidade literária. Nada do que vivem e contam é ficção, mas SMM sabe aproximar-se delas com o olhar, a profundidade e a linguagem de um romancista.

O livro abre com uma sequência de «notas de viagem sobre a morte». Não é fácil entrar na noite escura das agonias, das esperas, da preparação para o luto inevitável, mas estes fragmentos falam disso com infinita delicadeza e um recato que é muito mais do que simples pudor. A autora descreve as estradas, os pequenos rituais de sobrevivência nas aldeias quase desertas («de onde desapareceram as crianças»), a paisagem agreste, as suas dúvidas e inquietações («Se não quiseres saber a resposta não faças a pergunta»). Outras vezes isola vinhetas de um quotidiano assombrado pela morte – essa presença implícita que ninguém nomeia – e inventa mecanismos para se proteger de tanta dor: «Manual de sobrevivência: 1 – Parar. Escutar o bater do coração. Olhar os cerejais selvagens carregados de fruto.» Com definições de dicionário explica, por exemplo, o que é a «conspiração do silêncio» ou a «boa morte». A mesa e as cadeiras de uma sala de jantar, «embrulhadas em plástico», contam só por si o que se passa. A «solidão sobre a terra» surge inteira numa piscina vazia, vista da janela. E há frases que podiam ser versos: «Uma ilha, mas em vez de mar, terra.» SMM escreve «contra as imagens acumuladas», tanto na cabeça como nos cadernos manuscritos, e talvez por isso as palavras aparecem tão nítidas, tão exactas: «Querem apenas um pouco mais de vida, querem um pouco mais de tempo para acreditar que o corpo vence; todos querem, com uma força desproporcionada, talvez delirante, continuar de olhos abertos.»

Na segunda parte do livro, oferece-nos «retratos», casos concretos. E a estrutura volta a ser inesperada, original. Primeiro, SMM entra pé ante pé no dia-a-dia familiar, ganha confiança, habitua-se e habitua-nos àquelas pessoas, participa em almoços de domingo, regressa mais tarde para as vindimas, ouve com a atenção minuciosa de quem sabe que o desaparecimento futuro já se instalou dentro da casa. O «retrato» nasce assim, imperfeito, quase de viés, para depois ser completado pela viva voz das figuras retratadas, um discurso directo (em itálico) tão em bruto que nos esmaga com a sua verdade. Há quem recuse teimosamente a derrota; há quem se sente no alpendre, ao crepúsculo, recordando a vida em Angola; há quem ajuste contas com a memória de um pai muito amado, sentindo que «ele está dentro de mim». São outros de que SMM se apropria através da escrita – e só da escrita. Porque «os outros somos nós».

Avaliação: 9/10

[Texto publicado no suplemento Actual, do semanário Expresso]

FONTE: http://bibliotecariodebabel.com/criticas/ver-desaparecer/

A Castidade com que Abria as Coxas by Carlos Drummond de Andrade

A castidade com que abria as coxas

e reluzia a sua flora brava.

Na mansuetude das ovelhas mochas,

e tão estrita, como se alargava.

Ah, coito, coito, morte de tão vida,

sepultura na grama, sem dizeres.

Em minha ardente substância esvaída,

eu não era ninguém e era mil seres

em mim ressuscitados. Era Adão,

primeiro gesto nu ante a primeira

negritude de corpo feminino.

Roupa e tempo jaziam pelo chão.

E nem restava mais o mundo, à beira

dessa moita orvalhada, nem destino.

Carlos Drummond de Andrade, in “O Amor Natural”

as luvas de um aprendiz (in)conformista, de Gabriela Rocha Martins

O poema nasce nas páginas deste livro como um ato de insubordinação. É a resposta a essa “fome de escrever”, a esses “caudais de lava que escorrem sobre as barrigas de textos prontos à desova” dando corpo ao sentido de mortalha com que o papel acolhe o texto.

O poema nasce nas páginas deste livro como um ato de insubordinação. É a resposta a essa “fome de escrever”, a esses “caudais de lava que escorrem sobre as barrigas de textos prontos à desova” dando corpo ao sentido de mortalha com que o papel acolhe o texto.

-o funeral dos sonhos

a ambiguidade

adensa.se e nos rostos

avulsos

há um resfolegar

quebrado

que

se insinua

na memória das folhas

.se

ao menos fosse possível

reciclar a página

retocar a maquilhagem ou

avançar para dentro de um tempo novo?

O poema explora a esquadria improvável da página, roubando-lhe a pontuação, fugindo-lhe à sua forma clássica. O espaço de um parágrafo surge a meio de uma linha, servindo-lhe de quebra ao verso. As frases terminam num ponto final para que a frase seguinte comece a partir desse ponto, arrastando-o consigo para o seu início. O poema cola-se à página de uma forma plástica, como se fosse a obra artesanal de um pintor. Depositado em camadas, escrito com uma espátula, sofrendo um processo de desconstrução, de recorte e colagem. Uma impressão visual que não se dissocia da sua leitura, que nos provoca e desafia.

à revelia dos mortais

sangra o verbo

e um deus louco e quase cego

detém-se mastigando um resto de absoluto

Não ouso esquadrinhar em extensão o dizer do poeta, detenho-me à porta do seu indizível. Encontro neste livro o inconformismo e o convite à aprendizagem, à sua errância nas nossas vidas. Entre o zangado e o irónico, sempre provocadora, Gabriela Rocha Martins, deixa-nos uma reflexão, um olhar lento e penetrante sobre o significado das coisas insignificantes, sem nunca lhes conferir um registo definitivo, evitando assim o risco de se transformar numa lagartixa.

hoje acordei poeta

.coloquei entre as

minhas mãos milhares de caracteres e

misturei.os à revelia do verbo

.triturei

Vivemos tempos que não são mais do que um acrescento esconso aos sonhos que nos roubaram. Inventámos palavras novas para este tempo, palavras redutoras, sem métrica nem salvação. Palavras de claudicar e (no meu entender) obscenas.

O que nos resta? Ao poeta, sempre o seu caminho.

.amanhã serei um vagamundo

.percorrerei novos poemas

Lara Stone para a Vogue

Mambordel by Chico Buarque de Hollanda

O rei pediu quartel

Foi proclamada a república

Neste bordel

Eu vou virar artista

Ficar famosa, falar francês

Autografar com as unhas

Eu vou, nas costas do meu freguês

Eu cobro meia entrada

Da estudantada que não tem vez

Aqui no meu teatro

Grupo de quatro paga por três

O rei pediu quartel

Foi proclamada a república

Neste bordel

Faço qualquer negócio

passo recibo, aceito cartão

Faço facilitado, financiado

E sem correção

Ao povo nossas carícias

Ao povo nossas carências

Ao povo nossas delícias

E nossas doenças

Uma mulher espera por mim by Walt Whitman

Uma mulher espera por mim, ela tudo contém, nada falta,

No entanto, tudo ficou faltando se o sexo faltou, ou se o orvalho do varão certo estivesse faltando.

O sexo contém tudo, corpos, almas,

Significados, experiências, purezas, delicadezas, resultados, promulgações,

Canções, mandamentos, saúde, orgulho, o mistério da maternidade, o leite seminal,

Todas as esperanças, benefícios, doações, todas as paixões, amores, belezas, deleites da terra,

Todos os governos, juízes, deuses seguiram pessoas da terra,

Estes estão contidos no sexo como partes de si mesmo e justificativas de si mesmo.

Sem pejo a mulher de quem eu gosto conhece e assegura a delícia do seu sexo,

Sem pejo a mulher de quem eu gosto conhece e assegura as suas.

Agora vou dispensar-me de mulheres frias,

Vou ficar com ela que espera por mim e com aquelas mulheres que são apaixonadas e me satisfazem,

Vejo que me compreendem e não me negam,

Vejo que são dignas de mim, serei o marido vigoroso de tais mulheres.

Elas não são em nada menos do que eu,

Têm a face curtida por sóis luzentes e o sopro dos ventos,

A sua carne possui a velha divina maleabilidade e energia,

Sabem como nadar, remar, cavalgar, lutar, atirar, correr, golpear, recuar, avançar, resistir, defenderem-se,

São irrevogáveis quanto a seus direitos – são calmas, claras, seguras de si próprias.

Trago-as para perto de mim, vocês mulheres,

Não posso deixá-las ir, faria bem a vocês,

Estou para vocês e vocês estão para mim, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de outros,

Envoltos em vocês adormecem os maiores heróis e bardos,

Recusam-se a despertar ao toque de qualquer homem, a não ser eu.

Sou eu, mulheres, faço meu caminho,

Sou duro, amargo, grande, indissuadível, mas amo-as,

Eu não as faço sofrer além do necessário para vocês,

Eu verto a substância para encetar filhos e filhas aptos para estes EUA, pressiono com o músculo rude e lento,

Eu me abraço efetivamente, não escuto súplicas,

Não ouso me afastar até que deposite o que, há muito, estava acumulado dentro de mim.

Através de vocês faço escoar os reprimidos rios de mim mesmo,

Em vocês contenho mil lágrimas progressivas,

Sobre vocês eu enxerto os enxertos do mais amado de mim e da América,

Os pingos que destilo sobre vocês farão crescer moças impetuosas e atléticas, novos artistas, músicos e cantores,

As crianças que eu gerar sobre vocês hão de gerar crianças por sua vez,

Hei de exigir homens e mulheres perfeitos do meu consumir amoroso,

Espero que eles se interpenetrem com outros, como eu e vocês nos interpenetramos agora,

Vou contar os frutos das ejeções abundantes deles, assim como conto os frutos das ejeções abundantes que eu agora dou,

Vou aguardar as colheitas de amor, desde o nascimento, vida, morte, imortalidade, do que planto tão amorosamente agora.

O Duo – por Augusto Cid

Brincos azuis de Diana

Compotas de Joana Soares

Beautiful women paintings

OCEAN – John Butler – 2012 Studio Version

Teatro Rápido – Antevisão Janeiro 2013

O Ano Novo começa. E com ele o Teatro Rápido só pode prometer mais e bom teatro. Com a expectativa de todas as novas possibilidades que um recomeço cria, o primeiro mês do ano vai ser dedicado às Promessas. Para nós, a de proporcionar a quem nos visita 15 minutos de teatro; para os espectadores, a de saírem com um sorriso na cara, esquecerem os problemas, ou pensarem na vida. Comece o ano cheio de promessas com o TR!

ver mais aqui: http://teatrorapido.blogspot.pt/

Morreu Joaquim Benite (1943-2012) por Lauro António in Blog “Lauro António apresenta”

Nota do Teatro Municipal de Almada:

Beethoven – Symphony No.9 (10000 Japanese)

Os filósofos e a discussão pública por Aires Almeida in Blog da Crítica

Nigel Warburton postou no seu blog Virtual Philosopher a lista dos 10 filósofos vivos que mais têm contribuído para o debate público. Claro que há muitos outros filósofos, tão ou mais interessantes, e que não contribuem tanto como aqueles para o debate público. O mérito filosófico e a contribuição para o debate público não são exactamente coincidentes. Dificilmente se imagina um filósofo da matemática, por muito brilhante que seja do ponto de vista filosófico, ter o impacto público que um filósofo político tem. Ainda assim, a contribuição para o debate público de ideias não deixa de ser um indicador da importância e da influência de alguns filósofos, pelo que a lista de Warburton tem algum interesse.

Talvez uma crónica por António Paiva

Nascemos impregnados de uma estranha substância que nos deprime, e nos confere uma estranha apetência cultural para a infelicidade. E ao que parece só a inacção nos consola, porque nos preserva o gozo de sofrer.

Secretamente todas as mulheres desejam um homem que tenha em si algo de poeta. Durante o ritual de conquista todos eles ensaiam versos até no olhar. Elas encarnam o papel de musas. Mas a convivência prolongada acaba por provocar a erosão. O erotismo arrefece e inicia-se a terrível dança do suportar a presença do outro com mais ou menos subtileza. É terrível de dizer, é chocante ler, constrangedor falar, insuportável admitir. Mas é a realidade disseminada no lar doce lar comum. À noite vem a ânsia de apagar a luz, esconder suspiros na almofada e fixar o olhar na parede – vidas tão comuns como o respirar.

Habitamos um mundo de tal modo organizado que perdemos a liberdade, abdicamos das emoções e censuramos o desejo. A eficiência e a eficácia material anulam o saber do espírito, tornamo-nos autómatos como as máquinas que nos substituem nas tarefas. Dizem que crescemos intelectualmente, que nos tornámos mais inteligentes – não estou certo disso – o que sei é que perdemos a coragem e a determinação. Porque ligar uma máquina que nos substitui não carece de coragem nem de determinação. Basta um gesto vulgar; pressionar um botão. O homem delega e ao delegar demite-se – anula-se.

Passamos tanto tempo nos lugares e nunca lá estamos. Vamos mas não estamos. E às vezes bastava um pequeno gesto, uma carícia, para nos colocar lá, e tudo seria substancialmente diferente, substancialmente melhor. Temos muitas vidas terrenas antes da última, mais nenhuma depois dela – já escutei crenças – não mais do que isso. Em que acredito eu?, acredito que o medo corrompe e corrói, e temos tanto medo de nós, que culpamos terceiros. E porque ainda ninguém a escriturou notarialmente como propriedade sua – a culpa morre sempre solteira.

António Paiva

Alvaro Siza Vieira – Pavilhão de Portugal – Expo 98

Álvaro Siza – Pavilhão de Portugal na Expo98, Lisboa, Portugal – 1994-1998 – Foto de Pedro Rosário

Dita von Teese

Elizabeth Hurley

O oráculo como arte e o design como pausa – Luís Carmelo in PNETdesign

Visitei, no primeiro sábado de Junho, uma interessantíssima exposição da artista plástica Ana Bezelga (que reside e trabalha na Suécia). Desde logo pelo local: um cubo branco situado no meio de um dos maiores Shoppings da Grande Lisboa: o “Alegro” de Alfragide.

Ninguém suporia encontrar no meio desta sucessão de lojas, mesmo em frente a um microestádio para entreter as crianças durante o Mundial, uma galeria de arte onde a ironia como que suspende a disforia. Eu escrevi “disforia” e “ironia”? Sim. Dois universos que se atravessam sob o signo do seu reverso: a euforia. A euforia do olhar, a exaustão dos reflexos, a pujança quase salvífica do consumidor.

O design é a pausa que permite toda esta súbita convivência, não haja a mais pequena dúvida. Pausa no meio da voragem das formas que propagam um mesmo acontecimento, um mesmo percurso, um mesmo sabor, um mesmo caudal de apetências. É por isso que o design é tanto melhor quanto mais a sua morfologia for transparente. Que ninguém dê por ela e… já se sabe: o arquitecto e o designer sentir-se-ão como os maiores foliões deste mundo. Ao invés, a arte precisa de altar para se rever no seu frémito de sopro do mundo. Um fôlego que carece de ritual para que o mais comum dos mortais dela se aproxime. Um fôlego que também necessita de uma mediação, de um silêncio ou de um separador discreto, mas de um separador. Não a parede de pedra do museu, mas a simples asa de espírito que a sugira.

Ora, este cubo tem todos esses condimentos: trata-se de uma basílica de luz, meio invisível. Mas o mais fascinante é que a exposição relata, com a sua linguagem tão simples quanto ortodoxa (sem o recheio e o derrame dos altares prolixos), todo este jogo. Parodiando-o, enquanto clama e se enuncia com alguma gravidade formal. Não é por acaso que a brancura do espaço é secundado pelas molduras brancas expostas e pela luz tão branca quanto o livro: sim, o ‘Livro’ que anuncia, como um manuscrito também de luz, o próprio ser que está em jogo. Há cinco exemplares do livro à entrada da exposição e, por dentro, nas paredes, dezenas de molduras brancas ocupam o espaço, sendo sobre elas projectado a preto um conjunto de formas/fórmulas geométricas – a maior parte delas obliteradas. Essas formas/fórmulas surgem no livro e são acompanhadas por frases/citações que, no seu conjunto, consubstanciam um manifesto. Mas um manifesto que vive da incorporação (transformando o citacional em original) e que, sobretudo, não visa um objecto singularizado.

A euforia do Shopping vive bem a par desta pulsação que lhe devolve o jogo e silencia o devir. E o que é que se exprime nesse manifesto sem objecto, mas com um sujeito que abarca, de lés a lés, o ‘não dito’ da basílica cúbica?

A exaustão e a intermitência aparecem como motivos do “Motivo” maior – é esse, afinal, o nome da exposição de Ana Bezelga. A separação entre vida e arte impõe-se como tema, ao lado da interrogação sobre o papel dos museus, transformados numa espécie de ‘ar’, neste tempo em que o ‘de dentro’ e o ‘de fora’ se diluem cada vez mais. Também se evidenciam as funções (dos objectos, da arte, da vida real), dissociadas quase sempre dos sentidos que lhe são dados pelas muitas providências da vida. O espaço é, também, equação maior deste manifesto; desde logo, ao aferirem-se noções como a de dimensão (viverão as dimensões da tangibilidade que as agencia?), de forma (será o movimento – “sair e entrar” – a própria abertura da forma?) ou de matéria (um esteio que encarna e se desfragmenta ao mesmo tempo?). Enfim: a estética irrompendo como disposição, como sintaxe e como oficina num espaço concreto que põe em questão o estúdio (do artista) e que irrompe/se mostra em pleno processo (embora a contemporaneidade do “processo” nos indique sobretudo a palavra que traduz a angústia do fim da era dos grandes acontecimentos).

A certa altura, o Antigo Egipto surge como metáfora da ‘representação da representação’: o ‘mise en abime’ que faz de uma narrativa o local onde a luz pode aparecer em todo o lado, embora estando apenas ‘ali’. Estriando a identidade, como se esta não fosse o inexorável sinal de uma incerteza. Ditando certezas sobre os usos, quando todo o uso é um signo e tudo pode ser signo, assim o sentido e o ser se revejam nessa ininterrupta correspondência. Afirmando que a objectividade não é uma celeuma à espera de concertação. Sobrepondo a forma à capacidade de a poder observar (génese de todos os “monumentos”) ou subvalorizando a forma às suas sombras possíveis. Esse tipo de narrativa autista, pautada pelo maravilhoso dos seus impactos e certezas, adoraria que o espaço não fosse um vazio à espera de categorias que o pudessem pensar e/ou alterar. Contudo, o espaço criado por Ana Bezelga supera-se ao conotar o irrespondível, postulando-se assim muito para além das monossemias da letra.

A exposição de Ana Bezelga é silenciosamente irónica. Pela sua colocação, montagem e poder de afirmação. O que nela se exibe é tão conceptual quanto sensorialmente surpreendente. Um ‘ser ou não ser’ que se enuncia como se fosse uma perspectiva, nela podendo entrever-se a fusão de muitos opostos. O que nela se exibe é a inexistência do todo, em abono da sequência que o projecta como se fosse um repouso desejado pelos deuses. Ao olhar para o interior deste ‘cubo basílica’ feito de brancura e de luz, apercebemo-nos de que os objectos são apenas a vaidade de quem os usa. É por isso que a contingência ganha margem de manobra como olhar que a própria exposição reivindicaria: como se reflectir a realidade fosse recortar do grande fluxo apenas as pegadas errantes da gaivota. Talvez porque aquilo que é trazido (de volta) para o estúdio do artista equivalha à natureza de um lapso. Um lapso que se pretende único, no entanto, ainda que encenando – sem fim – a esfera do reprodutível.

Há um instante (o tempo ‘Aion’ sobrepõe-se aqui ao tempo ‘Chronos’) em que uma questão muito interessante que é colocada acerca da diferença entre criar e mostrar, entre aparecer e revelar-se, entre cosmogonia e escatologia. Mostrar apenas aquilo que torna possível o acto de mostrar? Impedir os efeitos? (mas como é que se entenderiam os deuses, pergunta-se?) Ao fim e ao cabo, os efeitos (a perlocução) e a essência das coisas (como diria Platão) não são opostos: são apenas modos de postular horizontes. Como duas cores numa superfície que acabam por apagar tudo o que as envolve, dando-se assim a ver. Mostrar como obsessão: a repetição como modo simples de revelação (o ‘já-aqui-sempre’ em vez do ‘fiat’ decisivo). Até porque muito provavelmente a arte do futuro corresponderá à vida sem fios, sem corpo e sem estações orbitais. Como um simples eco, essa curva de reverberação que cabe na linguagem como um jogo cabe na arquitectura para apenas dizer (e interrogar) o espaço.

Voltemos ao Shopping: de facto, o consumidor é o mais emblemático dos peregrinos: ou não fosse o peregrino – e também o artista – aquele que troca a vida pela aura. E por que não decorar a casa “burguesa” (é tão bom ser burguês!) nas lojas do Shopping? O profeta Daniel também decorou o trono do altíssimo. Bem sabia ele que o congelamento das formas nunca é momentâneo: apenas o seu nome o é. Eis a grande vantagem do ser humano: inventar linguagens, cubos, projecções, fórmulas, conceitos e Shoppings. Como quem faz do design a maior das pausas. A grande tranquilidade. O verdadeiro homem invisível. Nada sei sobre o que é o “Motivo” de Ana Bezelga – a arte é irrespondível, sublinhe-se –, mas não há indiferença possível que o possa definir. Vale a pena visitá-lo. Como se fosse o último de todos os oráculos.

NOTA: Espaço 3/Espaço ao Cubo/Motivo/Ana Bezelga/5 a 23 de Junho/Alegro Alfragide.

O Processo é o Projecto por Márcia Novais em 16 de Outubro de 2010 in PNETdesign

Eram nove quando chegamos à Casa da Música. Ainda não estava muita gente por lá, e as que estavam eram maioritariamente funcionários ou da organização da AGI. Ficamos uns dez minutos à espera para levantarmos os bilhetes, mas ninguém estava na bilheteira; alguém nos veio dizer que só abria às 9.30 e que fôssemos tomar um café – o horário das AGI começava às 10, o que não aconteceu, contribuindo para o atraso geral durante o dia. O tema foi o Processo é o Projecto, sendo expectável que os intervenientes apresentassem o seu processo de trabalho, fosse em relação apenas a um projecto ou à sua forma de trabalhar. As conferências seriam de vinte minutos, desde a manhã até ao final da tarde. Houve duas alterações no alinhamento: o irmão de Javier Mariscal veio substituí-lo e Henrik Kubal veio por vez de Étienne Mineur.

Paula Scher fez uma breve introdução à Alliance Graphique Internacionale, contextualizando a sua origem e passado até ao presente; criada no pós-Guerra por suíços e franceses, teve até hoje cerca de seiscentos membros.

Chico e Rita foi o filme de animação que Javier Mariscal fez durante seis anos. Não sendo um projecto restritamente gráfico, os cenários estavam muito bem trabalhados, principalmente na replicação da tipografia de cada cidade. No entanto, toda a apresentação incidiu mais no processo do aspecto musical do filme, o que reduziu a sua abrangência.

Desde há muito que sigo o trabalho do colectivo A2. Henrik Kubal apresentou vários projectos, no qual se depreendeu uma certa obsessão com a perfeição, através do contínuo processo de trabalho à volta da font New Rail, que irá ser posta à venda em breve.

A intervenção de Marjan Bantjes foi extremamente sedutora para o público. Quando nos falou do seu processo de trabalho, falou-nos de tudo o que nós gostaríamos que acontecesse connosco: primeiro, dorme muito (disse isso enquanto nos mostrava imagens da sua cama, da sua poltrona, chaise-longue (…)) e que as suas melhores ideias são as quando acorda. Depois pensa sobre o trabalho e são projectadas imagens do seu alpendre ou da sua sala de estar. Depois começa a trabalhar e fica horas a olhar para o trabalho para perceber como está a correr. Depois finaliza-o, consoante o media em que está a trabalhar. Uma das conclusões que temos do seu processo de trabalho, o que já tinha levantado por Kubal, é a ideia de desistir e começar de novo e de aproveitar algo deste processo.

Process is what happens to you while you’re making other plans. Esta apropriação de Abbott Miller explica o seu método de trabalho. Através de pequenas analogias como A book is a movie you hold in your hands ou An exhibition is a room with a plot, foi apresentado o seu trabalho relativo a cada frase, tocando ali e aqui no processo.

Stefan Sagmeister está para o design como o Morrissey está para a música. Apresentou novamente The Happy Designer, que começa a ser uma revisitação constante de cada conferência. Apesar disso, ele é um entretainer. Tal como Miller, através de statements, foi mostrando projectos.

O momento em que Bruno Monguzzi se coloca no meio do palco a gritar por Sara (Fanelli) a simular carícias, é provavelmente um dos mais memoráveis de toda a AGI. No entanto, devo dizer que o mais me interessou foi a forma como ele vê que a tipografia deve ser utilizada: esta deve funcionar da mesma maneira que o locutor usa a voz e as mãos.

Michael Bierut finalizou, trocando as voltas em relação às outras apresentações. O que mostrou foi um projecto que, a nível processual, foi atribulado, começando por erros ortográficos (Have you red?), subestimação do público-alvo e ainda a percepção que as pessoas que usufruem das bibliotecas não entendem o que ele fez, dando mais valor ao trabalho comissariado de ilustração que ao rebranding das bibliotecas.

No final, a ideia transversal a todas as apresentações foi a de give up and start over. Curioso ainda, perceber que os grandes – sim, grandes, sendo a AGI um grupo de elite – também se vêem aflitos quando encaram o brief. Um dos maiores problemas das

conferências foi exactamente algumas delas não se focarem no tema; algumas foram apresentações de trabalhos, excluindo completamente a questão do processo. No entanto, a título de exemplo, a apresentação do Peter Knapp das revistas Elle dos anos 60 foi muito interessante, ou ainda, a de Ang Sang-Soo.

No todo, o balanço é positivo. Uma sala cheia para assistir a conferências sobre design indica que há um público para estas e que, provavelmente, deverão acontecer mais. Assim o espero.

Márcia Novais

Nadine Gordimer dá voz a “O Centauro” de José Saramago

“I’m Nadine Gordimer and I’m going to read a story of the great José Saramago”: assim começa a leitura do conto “O Centauro”, incluída no livro “Objecto Quase” (1978), hoje publicada na série de short stories da versão online do jornal britânico The Guardian.

Esta gravação faz parte da série de contos escolhidos por grandes escritores que o The Guardian está a publicar desde o dia 21.

Nadine Gordimer considera que este texto é “uma fábula extraordinária”, que fala de “uma criatura imaginária, algo que é maior e melhor e diferente de um homem”. “Este é o sonho de uma criatura que é metade cavalo, metade homem, com a força física de um cavalo e a complexidade mental de um homem”, e que aborda o conflito entre a mente e o corpo”.

A série de contos que o The Guardian publica nas semanas de Natal e Ano Novo começou com a leitura, por Zadie Smith, de “Umberto Buti” de Giuseppe Pontiggia. Seguiram-se Richard Ford a ler “The Student’s Wife”, de Raymond Carver, RuthRendell com a leitura de “Canon Alberic’s Scrapbook” de M.R.James e, ontem, Simon Callow com “A Árvore de Natal” de Charles Dickens.

Prémio Nobel da Literatura em 1991, a escritora sul-africana nasceu em Joanesburgo em 1923 e é autora de “Um mundo de estranhos”, “A história do meu filho” e “O fim dos anos burgueses”, entre outros romances.

Nadine Gordimer e José Saramago foram amigos, cruzaram-se em diversos continentes em conferências e apresentações de livros um do outro. Estiverem presentes ambos em 2001 no centenário do Prémio Nobel, em Estocolmo. Saramago participou num livro organizado por Gordimer a favor da luta contra a Sida na África do Sul e no mundo.

Pintura de Manuela Pinheiro

Escultura por Antonieta Roque Gameiro

Fernando Pessoa

De Natal por Cristina Carvalho

Agora que estamos quase, quase em cima do Natal terei, pois, de falar do Natal. Nem fazia sentido que falasse noutra coisa. Ou seja, eu poderia escrever sobre tudo menos sobre o Natal, mas enfim, compreendo que o deva fazer, que deva falar desta triste época que se aproxima para milhões de portugueses este ano mais pobres, eu incluída neste número imenso de gente que deixou de ter aquele dinheirinho com que contava, no final do ano, com que contava para tudo e para mais alguma coisa, por exemplo, para a compra de umas prendazecas e umas lembrançazecas que para mais não dava, depois de cumpridas certas obrigações de pagamentos disto e daquilo, amortizar a prestação não sei de quê, pagar o tal juro que se deve e depois, no fim, do que sobrar, comprar uns pacotes de farinha e uns ovos e açúcar e canela e limão e colar-se ao fogão ou ao forno, amassar, fritar, cozer, assar, bolo bom é pão de longe, bolo sem rei, sem rainha, sonhos de pesadelo, filhós de nada, pasteis de tudo, pasteis de desejos, pasteis de natal e, remexido o fundo aos bolsos, resta ainda uma moeda para aquela bola de vidro de verde e oiro pintada com que vamos enfeitar a porta e também as entradas de todas as portas que existem na nossa imaginação, uma abre para dentro, outra abre para fora, tudo isto sem dinheiro e olha a menina e olha o menino, coisas lindas de se ver, mais os velhotes lá longe, a neve a cair lá fora, o vento que varre o chão, a cidade iluminada, a vida como é costume, este ano não há mais, ai que eu sou tão controlada, ai que eu sou tão comedida, tão pacata e bem disposta, deixa lá, hão-de vir dias melhores, aguenta-te nas canetas, o melhor é estar calado, prefiro não agitar, não se tem mais, tem-se menos, a garrafita de azeite a escorrer e a pingar para este pobre país poder temperar a couvinha ou temperar as batatas, que bacalhau já nem falo.

Mas, prosseguindo nas considerações natalícias,

lá vem, finalmente, o senhor Papa Joseph Ratzinger dizer o que toda a gente já sabia há muito tempo e ele próprio também sabia. Sabia e sabe. Sabíamos e sabemos. Há quem não saiba! Isso há! Mas isto do dia de natal não ser dia de natal é assunto velho, tão velho que já nem tem mais explicações. Que tudo é simbolismo e imagética, também já sabemos. Que o sol no seu solstício longe, muito longe, dificilmente se avista de tão pequenino, mas que pode ser o menino Jesus, isso pode! Que o sapatinho é a Terra, isso é! Pode ser! Que a lareira é o fogo, claro que é! Claro! E tudo são imagens, linguagens e simbolismos com um qualquer fundamento. Contudo, ao certo, ao certo, ninguém sabe mesmo nada! Até ver.

Agora, estas informações que já toda – ou quase toda – a gente sabe, é uma coisa! Outra coisa, é vir dizer que afinal não há burro nem vaca nem nada disso! Que nunca houve. Que, provavelmente, o menino Jesus nasceu numa altura de grande calor, talvez na praia, talvez no monte…

E todas essas figuras, os reis magos, os pastorinhos, os burrinhos, as vaquinhas, o bafo quente a aquecer, o verde musgo a enfeitar, ainda a estrela polar, a estreita cama de palha, os reis magos e suas prendas, etc, etc, tudo isto vai abaixo, tudo, tudo engolido pelas areias de um deserto que afinal nunca existiu como morada de berço do Redentor.

Uma pessoa também tem de engolir isto tudo! Engolir, por exemplo, a figura do senhor Papa Ratzinger, o ano passado, a acender todas as luzes da árvore de natal gigante em Gubbio, accionando apenas e com um simples toque o controlo remoto das luzes através do seu tabletde discutível marca, sentado lá na secretária no Vaticano, muito quentinho, com pantufas eléctricas, de certeza absoluta!

Por mim, fico muito contente de saber que a informática já chegou tão longe! E a presença do burro e da vaca não me fazia confusão nenhuma! Era o ar condicionado possível da época!

Cristina Carvalho

Rómulo, conhecedor profundo da sua natureza humana por António Ganhão

Existem homens que são maiores do que o seu tempo e por isso lhes foi reservado a eternidade. Permanecem, lá onde os podemos rever: na sua obra, na sua integridade e no seu exemplo de vida. “…não existe a ausência nem a distância. Nem saudade. Existe vida.” Estão vivos na nossa memória e na forma como entendemos o mundo, a história, a ciência e a arte. Na humanidade acontecem homens assim, mas são raros.

A Rómulo de Carvalho aconteceu-lhe ser um desses homens, “…foi um eclético da ciência. Foi, realmente, um Homem do Renascimento e bem ficou demonstrado através de todas as inúmeras e diversificadas atividades e que, para mim, constituem uma interrogação, uma grande interrogação: como é que uma pessoa desenvolve, ainda que num longo percurso de

vida, tanta, tanta produção com tão diferentes interesses que vão desde a sua paixão – o dedicado ensino – à divulgação da ciência, à investigação da História de Portugal, à fotografia, à construção de móveis de madeira, à poesia, à escrita de dezenas e dezenas de obras.”

Esta não é uma biografia escrita de uma forma convencional, um conjunto de eventos enumerados por ordem cronológica ou alinhados pela sua relevância. Um objecto de estudo. Esta é uma biografia escrita por quem arrisca, quem arrisca tudo e muito, sem perder a noção do lado simples da vida: “Eu percebo-o. Não porque tenha o mesmo pensamento, mas porque o percebo. Apenas.”

É esse entendimento que Cristina Carvalho nos transmite neste livro sobre Rómulo de Carvalho, também seu pai. Usando todos os seus recursos de ficcionista ousa, de forma destemida, construir a imagem do homem que muito admirou e muito amou. Fá-lo, por vezes, em registo de miniconto, como se um ritmo próprio (e misterioso) lhe ditasse a ordem pela qual esses eventos lhe surgem na memória.

“O seu velho gato solitário pede-lhe para abrir uma certa porta que dá para um certo sítio ao ar livre. E ele abre. Então, o seu velho gato solitário desliza por entre portas e senta-se no seu canto preferido. Agora está, novamente, deitado. E agora endireita-se e torna a sentar-se com expressão atenta. Observa qualquer coisa invisível ao olhar do homem e o homem observa o seu observar. Fixou um determinado ponto e não há nada, nada neste mundo que faça desviar a sua severa atenção. Os olhos semicerrados ainda percebem movimentos por mais rasteiros e silenciosos que sejam. O homem continua a observá-lo à distância. O ar parou ali à volta. O momento é de alto risco, inequívoco. Mas nada acontece. O gato já não consegue dar saltos elásticos nem dilacerar um pequenino corpo de rato numa fração de segundo, numa gloriosa pirueta.

Este velho gato solitário percebeu a sua própria finitude. Tal como ele, o homem, a percebeu há muito tempo.

Isto seria se Rómulo tivesse tido um gato …”

Tudo parece estar contido neste trecho que, em jeito de enigma, se abre sobre a personalidade de Rómulo de Carvalho. Um homem que abraçava com os olhos e ao mesmo tempo se mantinha distante; que se expressava com uma fina ironia, elegante e sedutora, mas que nunca magoa; que aparentava uma certa tristeza, um desgosto da humanidade e ao mesmo tempo nos deixou a “luz doce e caótica” da sua poesia.

De tudo isso nos fala Cristina Carvalho, com a consciência assumida de que “…não posso descrever de outro modo essa personalidade que foi Rómulo. Esta personagem tão carente, tão pedinte de amor, grito contido, sublimado e disfarçado, conhecedor profundo da sua natureza humana que o espantou até ao fim, da natureza de todos os outros sem exceção, que revelou nos poemas, no dia a dia, pelos caminhos, pelas ruas, pela cidade, a dar aulas, em conversas, na alegria e na tristeza, toda essa inteligência e humildade ao serviço de quem a quis conhecer e receber.”

É desses momentos dispersos que nos fala este livro. Rómulo desliza nestas páginas com a elegância de um gato, esses eternos e indomáveis príncipes que habitam entre nós, curiosos das coisas da vida, observadores atentos desta humanidade com quem, em sabedoria, aceitaram partilhar as suas vidas. Não se encontram aqui respostas definitivas, tão somente a luz doce que nos permite conhecer as inquietações que atormentaram o poeta. Tudo o resto, o que não está, pertence à vida de cada um e só ao próprio interessa. Ao poeta fica-se-lhe a dever uma resposta:

Quem há-de abrir a porta ao gato

quando eu morrer?

António Ganhão

Luxury Model, photo sequence| shot Stefan Giftthaler

Poema de Mark Twain

Romance Sideral por Jose Eron Lucas Nunes

O sol e a lua se enamoraram. Viveram um tresloucado amor. Deste relacionamento ardente, nasceram milhares de estrelas. Hoje, a paixão arrefeceu, nem suportam se ver, e se acontecer, é para eclipsar um ao outro. Vivem um para cada lado. Mal um vem entrando, que o outro já vai saindo.

Jose Eron Lucas Nunes

Museu Vida de Cristo – Fátima

Entrevista a Raul Solnado

Partiu fisicamente o talvez maior entre os grandes. Raul Solnado. Dia 8 de Agosto devia passar a Dia Nacional do Humor.

Tenho, como coordenador do PNEThumor a honra de ELE me ter concedido uma entrevista para o site e que hoje opto por re-publicar.

Que não se veja como aproveitamento o que é HOMENAGEM.

João Moreira de Sá

Quem mais apropriado para “inaugurar” as nossas entrevistas que um dos maiores mestres do humor? O PNEThumor teve o prazer e a honra de conversar com Raul Solnado sobre O Humor. Palavras para beber.

O humor é, acima de tudo, para fazer rir ou deve também fazer pensar?

O humor é acima de muitas coisas, criticar de mansinho ou pôr em ridículo o que, ou quem, assim merece. Ainda existe o riso ou sorriso, que apenas podem funcionar como terapia.

Pode dizer-se que , à semelhança da música, há um humor de intervenção?

Há sim, mas não propriamente da música. Nas canções de intervenção, o que vale são as letras.

O humor é mesmo “uma disciplina muito séria”?

O historiador George Minois, no se livro “ História do Riso”, escreve que o riso é um assunto demasiado sério, para ser deixado aos cómicos.

A arte de fazer rir é o parente pobre das artes, do teatro, da escrita, do cinema…?

Num papiro do século III podemos ler: “ Depois, de o deus rir, nasceram os sete deuses que governaram o mundo… Quando ele rompeu às gargalhadas, surgiu a luz (…) Gargalhou segunda vez, e tudo foram águas. À terceira gargalhada, apareceu Hermes; à quarta, a geração; à quinta, o destino, à sexta, o tempo. Depois, antes do sétimo riso, o deus inspirou fortemente, mas tanto riu que até chorou, e das suas lágrimas, nasceu a alma.

Quando o Raul está em palco, quem é que está em palco?

Ou eu próprio, ou o personagem. Não autorizamos a presença de mais ninguém, à excepção de alguns actores que fazem parte do espectáculo. Cenário também. E chega.

Qual é a sensação de dominar as emoções e reacções de uma plateia sem abrir a boca, fazendo uso apenas da expressão facial, no que o Raul é mestre?

No dia em que eu começasse a empreender nessas minudências, nunca mais podia pensar em pisar um palco. Nem sequer olhar para a fotografia da porta de um teatro.

Concorda com Vítor Pavão dos Santos que, independentemente do que faça, o público espera sempre de si “rir com ele numa nova variação da Guerra de 1908”?

Durante alguns anos fiquei refém desse personagem, contador de histórias. Há dezenas de anos que isso não acontece. Foi para mim um sufoco.

O mundo do teatro, do humor, do espectáculo, dos media a eles associados, são uma guerra?

Nada disso. É natural que cada um queira tirar, o melhor possível na sua própria carreira. É completamente legítimo.

Hoje é preciso fazer mais telefonemas para entrar para a guerra?

Nããããão Na guerra, a comunicação hoje não é rápida: é veloz. Todos os beligerantes falam através de mísseis.

No teatro, e no humor em particular, há corporativismo, na vertente “amiguismo”?

Penso que é muito raro. Tanto o talento como a falta de talento, são demasiadamente visíveis. Além disso, hoje os castings são cada vez mais exigentes. Pouca gente brinca com o serviço.

Hoje em dia valorizam-se mais os nomes que os talentos? (ou “o panorama” não mudou muito?)

Mudou. Os dirigentes da televisão, de há uns tempos para cá, apostam nas audiências de telenovelas. Os actores participantes dividem-se em vários grupos: Os actores que têm uma carreira sólida, com muito estudo e muita prática e a maior parte dos jovens que chegam e apenas fazem uma pequena ideia do que significa representar. Estes, como são fotogénicos, são um apetite para as revistas do estilo. E alguns ficam famosos. Mas a verdade é cruel: o publico, que às vezes assiste a novelas, já com alguns anos, descobre que há já muito tempo, a maior parte desses jovens, ex famosos, desapareceram do ecran para sempre(?). Foram descartados. Os grandes actores ou os actores menos dotados mas com experiência, vão ficando sempre

Porque é que o seu programa-projecto para televisão com as Produções Fictícias não se concretizou?

Os elementos que na altura dirigiam a RTP, devem ter feito confusão com o meu nome. Foi apenas isso.

Há demasiados panarícios e bicos de papagaio a mandar na cultura, nas autarquias, nas programações, nas instituições?

É verdade. O país está completamente infestado e essa razão será a mais importante, para que muitas vezes os portugueses cheguem aos limites da indignação..

Concorda com o Herman quando diz que em Portugal tratamos muito mal as nossas Vedetas, no sentido “histórico” do termo?

O Herman José, desta vez exagerou um pouco.

Somos um país de memória curta?

A memória curta é praticamente um fenómeno generalizado. Temos através da Net, o mundo completamente escancarado. Podemos ver tudo, podemos ler tudo, podemos saber tudo. A comunicação social , desaba em cima nós a cada minuto tudo o que é acontecimento.

Não há memória que aguente aquela tempestade. E o que é grave, é que muitas vezes retemos as futilidades e não fixamos as noticias que mais nos podem interessar.

Sabemos fazer-nos o favor de ser felizes ou nem tentamos?

A felicidade é uma emoção pontual e quando a recebemos, temos que segura-la até aos limites.

O que é que o fará voltar a subir a um palco? Uma peça, um texto, que o desafie?

Subir três pequenos degraus.

Entrevista realizada por João Moreira de Sá

Prémio Leya para Nuno Camarneiro

Nuno Camarneiro, colaborador do PNETliteratura, é o vencedor do Prémio Leya deste ano. O prémio foi atribuído pelo romance inédito Debaixo de Algum Céu, que será entretanto publicado. O autor tinha publicado, ainda este ano, No meu peito não cabem pássaros.

Ler mais em: Público

Jesus Cristo Bebia Cerveja é o Livro Português do Ano da Time Out

O romance de Afonso Cruz, Jesus Cristo Bebia Cerveja foi eleito pela revista Time Out Lisboa como o Livro Português do Ano.

Estavam nomeados na mesma categoria os livros Se Fosse Fácil Era para os Outros, de Rui Cardoso Martins e Um Piano para Cavalos Altos, de Sandro William Junqueira.

Fonte: Time Out Lisboa

Tomas Gösta Tranströmer por Mário Rufino

Tomas Gösta Tranströmer, nascido em Estocolmo em 1931, é poeta e tradutor. A sua poesia está traduzida em mais de 60 línguas. É um dos mais importantes escritores escandinavos e europeus desde a 2ª Guerra Mundial. Ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2011

Tomas Tranströmer é, sobretudo, um homem formado pelas suas lembranças.

“As minhas lembranças observam-me” é um exercício de memória de um homem que viria a ser o escritor que é hoje.

O autor conta neste livro a importância de pequenos acontecimentos na construção da sua personalidade. Os caminhos que não foram percorridos são a sombra das suas escolhas.

As histórias que compõem esta obra estão divididas por consideráveis elipses. Apesar da linearidade cronológica, Tomas Tranströmer aplicou mais atenção à importância dos acontecimentos do que a preencher e a ordenar a cronologia com diversos factos com pouco efeito na sua formação como indivíduo. É a importância dos acontecimentos que marca o tempo da narrativa. Mas a relação do autor com as suas lembranças não é de todo pacífica. Ele desconfia e avisa que o próprio tempo conseguiu alterar as suas memórias.

“As primeiras vivências são, na sua maior parte, inacessíveis. Histórias recontadas, recordações de recordações, reconstituições que assentam na erupção súbita de um estado de espírito.” Pág. 11

Ele tenta, tanto quanto possível, limitar-se às lembranças de que não duvida da autenticidade.

Os rostos das pessoas que não vê há muitos anos mantêm-se inalteráveis apesar do tempo passado. Os factos alteram-se, de forma radical ou não, mas as pessoas, tal qual ele as recorda, mantêm-se sempre iguais apesar do inevitável envelhecimento.

“Já os meus professores, «os velhos», como nós lhes chamávamos, mantêm-se velhos na minha memória, embora os mais velhos tivessem então a mesma idade que eu tenho agora, no momento em que escrevo estas memórias. Sentimo-nos sempre mais novos do que somos. Trago em mim os meus rostos anteriores, como a árvore tem os anéis da sua idade. O que eu sou é a soma de todos esses rostos. O espelho só vê o meu rosto mais recente, mas eu conheço todos os anteriores” Pág. 55

O autor destaca momentos marcantes que vão desde o divórcio dos pais, numa época em que era raro acontecer um divórcio, passando pela sua colecção de insectos (é o mais famoso coleccionador sueco de insectos. Tem uma exposição no “Swedish Museum of Natural History”) até a um erro ortográfico. Há, contudo, um momento ainda mais importante na sua vida: o aparecimento da angústia que o irá acompanhar ao longo da vida.

“Talvez a minha experiência mais importante. Contudo, um dia chegou ao fim. Pensei que se tratava do Inferno, mas era o Purgatório” Pág.69

As memórias presentes em “As minhas lembranças observam-me” terminam logo após a adolescência. A redacção do texto acaba quando Tranströmer, já com cerca de sessenta anos, sofre um AVC.

“As minhas lembranças observam-me” são complementadas por os primeiros poemas de Tranströmer e por um posfácio de Pedro Mexia.

Uma análise mais aprofundada sobre o livro depende muito do ângulo de observação. Pode-se considerar que este livro explica, de alguma forma, características inerentes à poesia de Tranströmer (postura típica do “New Historicism”), ou pode ser visto pelo que é isoladamente e sem ligações à obra global do Prémio Nobel (posição típica do New Criticism). A partir do momento em que o leitor deixa para plano secundário a relevância deste livro na obra de Tranströmer, consegue usufruir, sem obstáculos, das características específicas da edição, pela Porto Editora, de “As minhas lembranças observam-me”: O texto, as ilustrações e a própria encadernação.

Tomas Tranströmer é reconhecido pela Academia Sueca devido, essencialmente, à sua poesia, mas fica a ideia de que o autor conseguiria, também, o nível de excelência na prosa.

Mário Rufino

Se voltasse a encarnar, Jesus seria um Gigabit por Luís Carmelo